LD(学習障害)の生徒に対するピアノ教室での支援

LD(学習障害)とは、特定の学習分野において発達が遅れたり、困難を抱える発達障害の一つです。例えば読み書きや計算などの学習が苦手なケースがあります。ただ、個人差があり人それぞれ症状が異なっています。そのため、個人に合わせて専門的な支援が必要となります。例えば、特別な指導や教育方針などで対応することが一般的です。もし、自分自身や周りの人で学習に困難を感じている場合は、早期発見と適切なサポートでその人にとって最適な環境を整えることが重要です。

当教室でのケース

読譜のトレーニングに時間をかけてもなかなかスムーズに読むことができない生徒がいました。その生徒に、「ファ」の音符を見せて「この音符は線と線の間にある?それとも線と重なってる?」と尋ねました。(※正解は、線と線の間に音符がある、です。)

すると生徒は、「線と玉が重なって見える」と答えました。彼にとっては楽譜が滲んで重なって見えていたのです。このような形でLDであることが発覚するケースがあります。

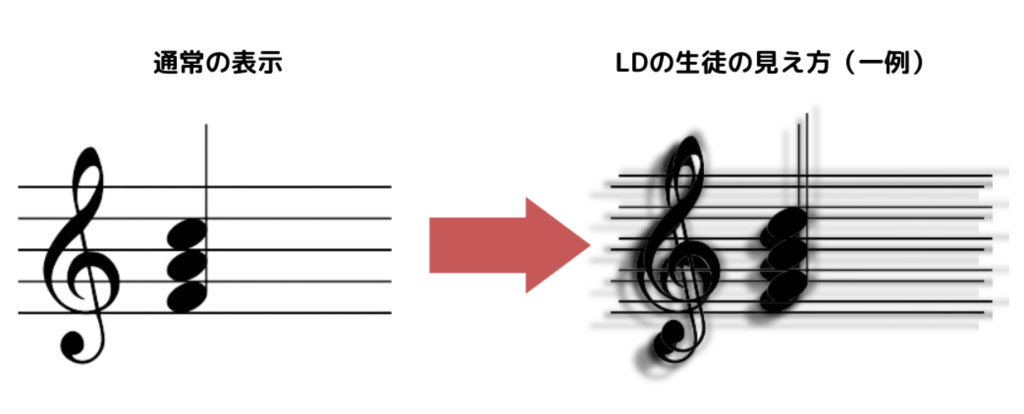

LDを持つ人の中には、下の画像のように、楽譜や文字が重なって見えたり人によっては歪んだり逆さに見えたりする場合があります。

生徒への対応

生徒がLDかもしれないと気付いた後、当教室では、彼を支援する方法を探り、良い方法が無いか模索しました。まずは、音楽を学ぶうえで彼が苦しんだり自己肯定感を失うことがないよう、彼の見え方やLDについての正しい情報を提供するように努めました。今回のケースでは、次のような取組みや工夫をしました。

聴力にフォーカスした授業

今回のケースでは、当該生徒の耳がとても良いことに気づき、聴力を活かして曲の習得ができるようにしています。例えば、視覚情報ではカタカナでドレミを書いたものを見てもらい、リズムは耳コピで習得させます。元々知っている曲などはリズムが染み付いているので、これである程度の曲は弾けるようになりました。

指番号を使った曲の習得

五線譜は使わず、鍵盤位置を固定して指番号だけで弾き方を伝える方法をを使用することもあります。ゲーム感覚で練習できるよう、オリジナルの教材を作成するなどの工夫をしています。

楽譜を読むことにこだわりすぎない

読めない譜面や出来ないことばかり掘り下げると、生徒は自信をなくしていきます。譜読みの負担が少ない耳馴染みのある曲を選曲するなど、生徒の得意な方法に切り替えモチベーションを保つことを大切にしています。

保護者の方への共有

授業では、彼ができたことを積極的に褒め、生徒の自己肯定感を育てるようにしています。保護者の方にもLDやその子自身のことを共有し、生徒を支援するために一緒に学んでいます。

さいごに

LDは、かなり一般的で良くみられる障害と言われています。30人のクラスに2〜3人程度在籍しているという報告もあります。しかし、学習での一部困難なことがある以外は大きな特徴が無いことが多く、周りが気付きにくいことが多くあります。そのため、1人で悩んでしまったり授業についていけず自己肯定感が下がってしまう事などがよくあります。

LDは、素早いサポートと生徒への理解、正しい情報提供や支援が必要と考えています。指導者として、個人情報を守りながら、生徒自身が情報を共有したり必要な支援を受けられるよう尽力しています。

視力が落ちれば眼鏡をかけたり文字のサイズを拡大するのと同じように、その人に適した方法を考えるのが、指導者の役割だと考えています。